本誌では今月から、漢方薬の研究開発や製造販売で歴史と実績のあるクラシエが運営する情報サイト「Kampoful Life(カンポフルライフ)」とのコラボレーションによって、毎日をすこやかに暮らすための漢方の知恵を紹介していきたいと思います。*カネボウ労連クラシエ労働組合はUAゼンセンの仲間です。

漢方の知恵でココロとカラダの調子を整え すこやかに美しく、暮らしを楽しく豊かに

生活習慣の乱れやストレスに満ちた現代社会で、すこやかな暮らしを実現するためには、ココロとカラダの調子を日々整えていくことが大切だと考えます。「Kampoful Life」は、そのための知恵を、漢方の考え方をつうじて提案する情報サイトです。

「漢方を知る」「カラダ」「ココロ」「キレイ」「食べる」「楽しむ」「自分に合った漢方を探す」などのコンテンツ(内容)で構成され、漢方の知恵をはじめ、美や健康に役立つ情報が満載です。「Kampoful Life」とコラボした本連載によって、ココロもカラダもすこやかな毎日を手に入れてください。

連載初回の今回は誌面を拡大して、漢方の基本的な考え方を中心に紹介します。

漢方をもっと身近に クラシエの漢方薬

クラシエでは長年の研究開発から生まれた、医療用、一般用合わせて約600製品もの漢方薬を製造しています。薬局、ドラッグストアなどで処方箋なしに購入できる一般用漢方製剤の分野では国内シェアNo.1を占めています。

1.漢方について知る

「漢方」と聞くと、皆さんはなにを想像しますか。漢方薬ですか。そもそも漢方とは、どんなものなのか、詳しく知っている人は少ないかもしれません。そこで、まずは漢方の歴史や、漢方が得意とすることについて紹介しましょう。

一人ひとりのカラダの状態に着目し じっくりと体質から改善していく

古来、中国から伝来し 日本で改良された漢方

漢方は古代に中国から伝わり、日本で発展してきた伝統医学です。

漢方は、中国では「中医」と呼ばれます。日本に伝わり、長い時間をかけて、日本人に合うように改良されたものが、現在の漢方です。

では、西洋医学と、どのような違いがあるのでしょうか。西洋医学は「病気に着目をする」、漢方は「人そのものに着目をする」といわれます。

例えば、西洋医学では、頭が痛い、下痢をした、などの症状に注目し、痛み止めや下痢止めを処方します。そのため、病気や症状を抑えるのは比較的早いことが多く、結果も目に見えやすいのが特長です。しかし、一度治っても何度も同じ症状を繰り返したり、新たな症状があらわれたりすると、ふたたび治療を開始しなければなりません。

一方、漢方は、カラダそのものに着目し、じっくりと土台(カラダ)を作り上げていきます。そのため、時間がかかるものもありますが、持続性があり、カラダを体質から改善することができるのが特長です。

漢方では、同じ症状・病気であっても、その人の体質や状態によって、治療内容は異なると考えます。そのため、同じ病気や症状であっても、同じ薬を処方するのではなく、その人のカラダ全体(顔色や肌の艶、舌の色、声の大きさ、脈拍や病歴など)を見て、自然治癒力に着目します。

漢方の得意分野は「未病」の治療

胃もたれや頭痛、疲れやすいなど、不調を自覚しているけれど検査では異常がないといった「未病(発病には至らないが健康とは言えない状態)」の治療も、漢方の得意分野です。

漢方では薬による治療も重要と考えますが、薬だけで治るとは考えていません。その人に合わせた食事・生活習慣などの養生法が重要だと考えています。まずは、漢方の基本的な考え方を理解し、自分の体質を知ることから始めましょう。

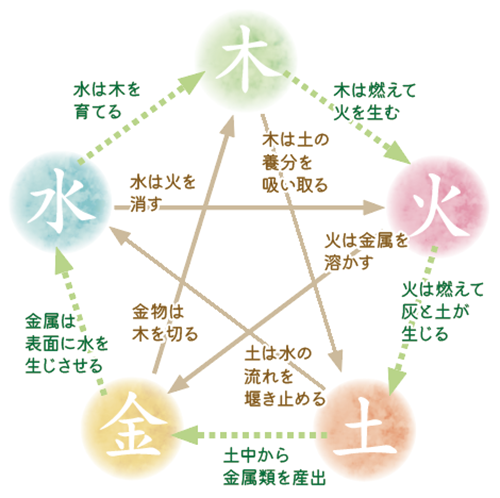

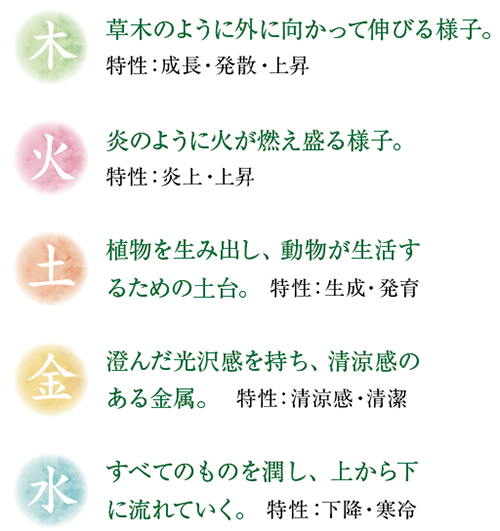

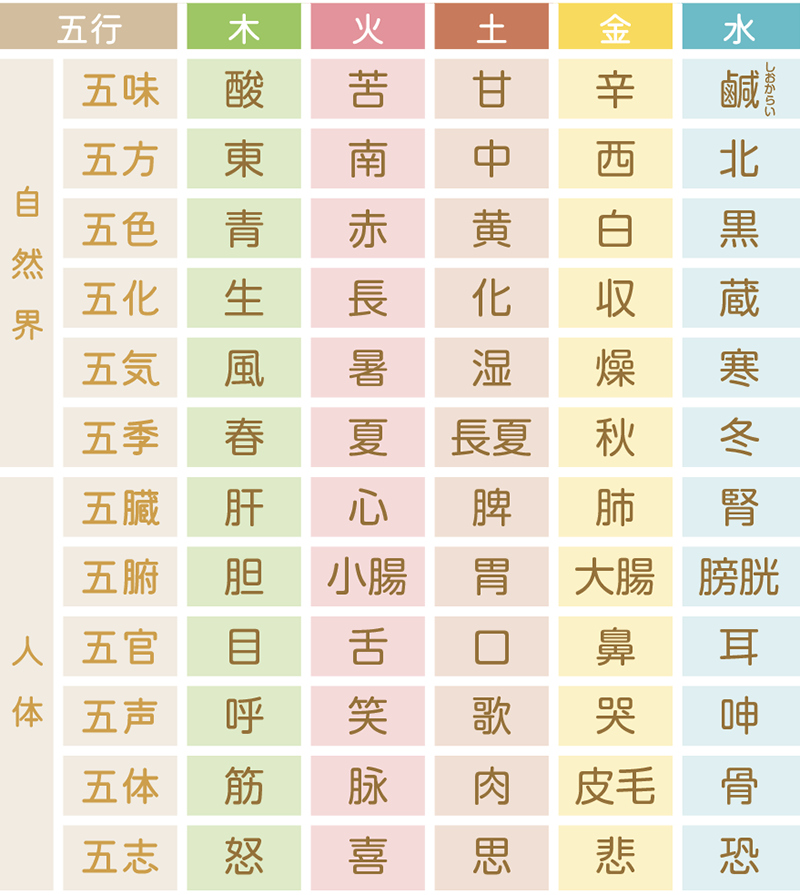

ここからは漢方の基礎知識について紹介します。とくに重要な漢方の考え方に、「五行」「気血水」「陰陽」があります。漢方の基本的な考え方を理解できれば、不調の改善など、生活に生かすことができます。

五行色体表は、私達を取り巻く世界を五行に分け、自然界や人体の要素を分類してまとめたものです。五行色体表の見方が理解できると、日々をすこやかに過ごすヒントが分かります。

例えば、春は「五臓」の「肝」に負担がかかりやすく、「五気」によると「風」の影響を受けやすい季節であることが分かります。肝に負担がかかったときは、ストレスに効果のあるレモンやミカンなど「五味」の「酸」味の食材が向いています。「五官」によると、肝の症状は「目」に表れるため、目が疲れたり、視力が落ちたりすることもあります。「五志」(感情)の観点では、精神的に怒りっぽくなるのが春の特徴ということになります。

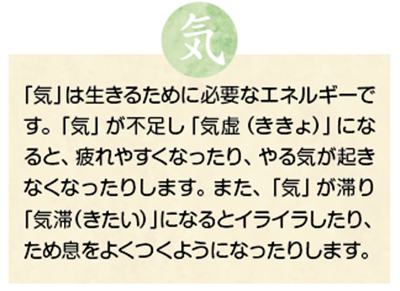

漢方では、人のカラダを構成する基本的な要素は「気血水」だと考えられています。この3つのいずれかの要素が不足したり停滞したりしてバランスが崩れると、カラダに不調が起きると考えています。

古代中国では、万物は相反する2つの要素「陰」と「陽」で成り立っていると考えられていました。例えば「天と地」「昼と夜」「男と女」などです。人体にも陰と陽があり、陰陽のバランスが崩れると、さまざまな不調が表われ、やがて病気になると考えられています。

「陰と陽」は、つねに強くなったり弱くなったりしています。例えば、一日で考えると、太陽が出ている間は「陽」になるので積極的に行動し、太陽が沈み暗くなると「陰」になるので、睡眠に備えてカラダを休めるといった考えがあります。季節では、春から夏にかけては「陽」の気が盛んになるため活発に活動し、一方、秋から冬にかけては「陰」の気が盛んになるため行動を控えるようにと考えられています。

陰陽のバランスを崩さないためには、2つの要素が過不足なく調和のとれた「中庸(ちゅうよう)」の状態を心がけることが大切です。