2025労働条件闘争がスタートします。UAゼンセンは、4月から改正法が順次施行される育児・介護休業法と、短時間組合員の生活に関わる「年収の壁」対策を学ぶWebセミナーを、1月29日に開催。専門家を迎え、交渉に資する論点などを学びました。セミナーの内容を参考に、制度改善へ向けた労使協議を進めてください。

これからの仕事と育児・介護の両立支援~定食型からビュッフェ型へ~

労働政策研究・研修機構 副統括研究員 池田 心豪 氏

小学校低学年までの育児を支える制度に

今回の育児・介護休業法(以下、法)改正では、考え方の転換が求められています。育児について、これまでは、3歳までの子を養育する者に対する両立支援が中心でした。今回の改正では、小学校低学年までの両立支援制度を充実させ、幼稚園等から小学校就学への移行を円滑にする狙いがあります。

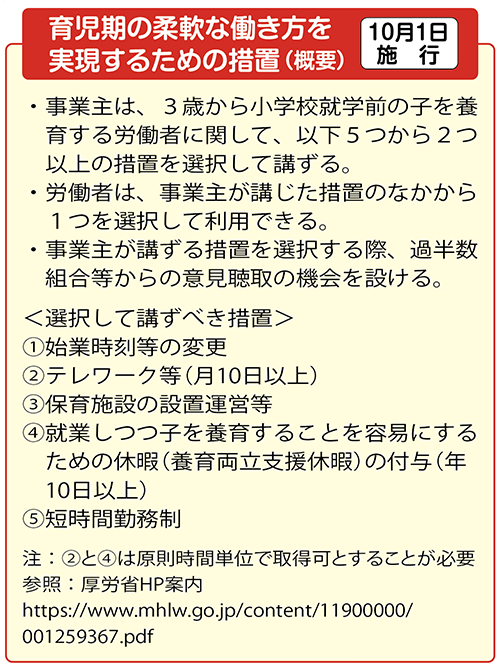

「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」で、法に定められた5つの措置から2つ以上を企業が選択し、制度化する義務が生じることが法改正のポイントの一つです(別掲)。

企業の対応は、主に短時間勤務制度と養育両立支援休暇の2つを選択することが考えられますが、それ以外でも選択は可能です。例えばテレワークなら、工場勤務等の人にも事務作業が必要な範囲で時間単位のテレワークを認めることもあり得ます。また、保育施設の設置運営は難しくても、遅番勤務時のベビーシッターの利用補助を行うことも考えられます。働き過ぎを助長することのないよう注意しながら、本社・工場・店舗など、それぞれの職場で働く人が実質的に使えるような制度整備へ向け、労使協議を進めてください。

個別に意向を確認し 要望に沿った支援へ

法改正のもう一つのポイントは、子が3歳になる前などに、両立支援制度の利用に関する意向確認を個別に行い配慮することです。背景には、両立支援に関するニーズの多様化があります。これまでは、女性が育休を長期に取得し、短時間勤務に移行することが想定されていました。しかしいまは、より早期の復職やフルタイム勤務を望む人もいれば、子に障がいがある親やひとり親など、法定を超える支援が必要な人もいます。個別の要望に応じた支援を行うよう企業に求めているのです。今回の法改正をつうじて女性活躍に資する両立支援とすることが重要です。

意向確認は男性労働者にもしっかり行うことが大切です。男性の育児関与を高めると同時に、残業のない働き方を実現することなどにより、夫婦共にキャリア形成を実現させていくという狙いがあります。

ところで、男性の育休は、期間の長期化も含め取得が進みましたが、女性の育休期間の短期化にはつながっていません。結果的に、人材不足のなかで休業者が増え、「子供がいる人は休めていいね」という職場の不満が潜在的に高まりかねません。

このような事態を招かないように、両立支援施策の推進によってなにを実現したいのかを労使で共有し、それに沿うよう運用していくことが重要です。

また、これまで組合は、制度の構築時だけ関与すれば良かったかもしれません。しかし今後は、個々のニーズに応じた支援制度が適切に利用されるよう職場内のフォローをするなど、日常的な労使の連携が求められます。

労働者が介護者にならない支援制度を

介護については制度上のフレームは大きく変わりませんが、個別の周知・意向確認が必要になることや、介護休暇の勤続要件の廃止、テレワークの努力義務化などがあります。

近年は男女ともに正社員の介護離職者が増えています。長期にわたる介護と仕事との両立をはかるために、必要なときに必要な制度を利用できるような制度周知が重要です。例えば、介護休業は介護体制を構築するための一定期間の休業である一方、介護休暇は送り迎えや介護支援者との打ち合わせなどスポット的に取得するものです。また、これらは労働者がケアラー(介護者)となるための制度ではなく、専門家の支援を使って仕事との両立を果たすためのものです。こうした制度の趣旨について十分に理解を促進しましょう。

昨年、経済産業省から介護に関する企業向けガイドラインが公表されました。このガイドラインは労使協議に立脚したものではない点に課題があります。大事なのは、ケアラーとしての労働者を支援することではなく、労働者の雇用が介護によって脅かされないようにすることです。そのために、労使協議が必要なのです。

分かりやすく言えば、今回の法改正の考え方は、これまでの集団的に共通の支援メニューを提供してきた「定食型」から、個別のニーズに応じて必要なメニューを選んでもらう「ビュッフェ型」へ転換しています。これを実効性あるものにするための労使協議を深めてください。