UAゼンセンは労働条件の改善へ向け、労使の取り組みや関連する法制度などを解説するセミナーを開催しています。8月20日、5月に成立した年金制度改正法をふまえた労使セミナーをWebで開催。日本総合研究所特任研究員の高橋俊之氏が被用者保険の適用拡大に関し、その意義と今後の展望について解説しました。

被用者保険の適用拡大の意義と今後の展望

日本総合研究所特任研究員 高橋 俊之 氏(元厚生労働省年金局長)

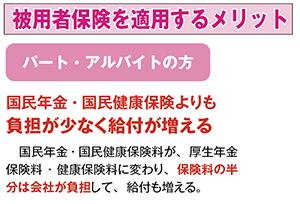

被用者保険への加入労働者のメリットは

被用者保険の適用拡大へ向けて取り組むには、加入するメリットを積極的に説明していくことが大事です。

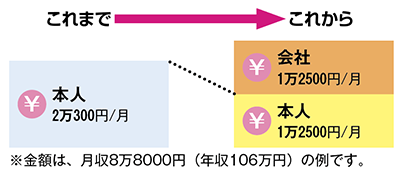

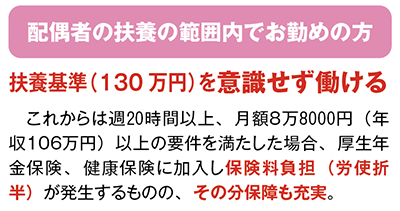

まずは保険料について。厚生年金や健康保険を含む被用者保険は、会社が保険料を半分負担する一方で、給付が増えるということが労働者にとって最大のメリットです。パート・アルバイトなどを含め、自身で国民年金保険や国民健康保険に加入している方にとっては、保険料と給付、どちらをとってもいいことずくめですし、配偶者の扶養の範囲で働いている方も、同様のメリットから、ステップアップして働こうと思えるのではないかと思います。(下項参照)

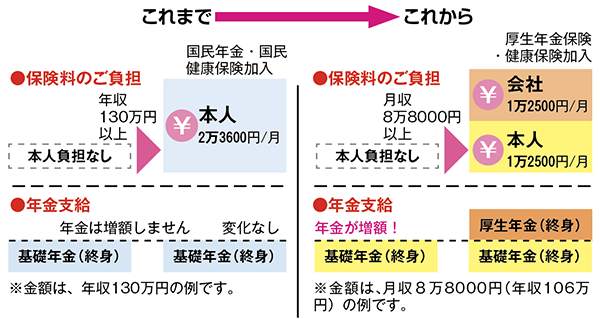

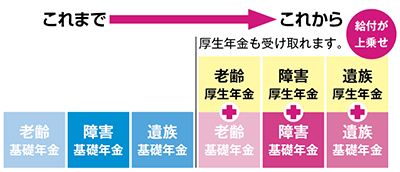

次に、年金の増額分です。厚生年金だけを見ても、年間賃金が120万円で被用者保険に加入して25年間働いた場合、年額15万円弱ほど年金額が増えます。大したメリットではないと思われるかもしれませんが、これを65〜80歳・15年間の受給額に換算すると220万円。女性の場合は平均寿命が90歳近いですから、合計受給額は300万円ほど増えることになります。(下項参照)

✓ 3号被保険者の方は、厚生年金被保険者となることで、ご自身の老齢厚生年金が終身で増える

✓ 1号被保険者の方は、国民年金保険料が免除や未納の方も多く、基礎年金と老齢厚生年金が確実に受給できる

✓ 60代の方が厚生年金被保険者になると、「経過的加算」という1階部分も増える

また、見落としがちなのは、この厚生年金の増額分のほかに、基礎年金部分も増えることです。

確かに、第3号被保険者(被扶養配偶者)は基礎年金を受給できますが、60歳を迎えて第3号から外れた方が厚生年金に加入すると、基礎年金部分がさらに増える「経過的加算」という独自の制度があります。これは60代の方が加入するうえで結構大きなメリットです。

国民年金の保険料免除や未納の期間があり年金減額となる方も、厚生年金では基礎年金部分も確実に受給できることから、それらの期間分をカバーできます。これも大きなメリットです。

年金制度改正で適用範囲が広がる

短時間労働者への適用拡大については、これまでの間、時間をかけてさまざまな改正をしてきました。

その結果、2025年現在の適用基準は、①週所定労働時間20時間以上 ②月額賃金8万8000円以上 ③企業規模要件として従業員50人超という三つの要件があり、学生は適用除外となっています。

このうち、②の賃金要件は、すでに、この秋の法定最低賃金の引き上げにより、事実上意味をなさなくなりました。時間賃金が1016円を超えると、週20時間働けばおのずと月額賃金が8万8000円を超えるからです。③の企業規模要件は、今後10年かけて撤廃され、2035年にはすべての企業規模で短時間労働者を加入させる義務が生じます。

このほか、被扶養者認定基準を、130万円の実収入額から労働契約ベースに変更する改正(施行日未定)や、19歳から22歳の学生等を対象として、被扶養者認定の収入要件を150万円に引き上げる変更(2025年10月1日施行)などもあります。

働き方や雇用形態に中立的な制度へ

現在、「年収の壁」解消へ向けてさまざまな議論が行われています。例えば、保険料負担を軽減することや、第3号被保険者の制度をなくすなどといったことです。しかし、それぞれに負の影響が考えられ、最終的に「年収の壁」解消には結びつかないと、私は考えます。

やはり、抜本的な解決策は、段差をなくすことです。週所定労働時間が20時間という加入要件をどんどん下げていって、1時間から適用させるのが一番良いです。

しかし、まずは週所定労働時間の要件を10時間にすることでしょう。10時間で就業調整する人は少ないと思います。これは5年後の、次の年金制度改正における議論のポイントになると見込まれています。

そして、被用者保険の適用拡大を進める意義について、私の主張を述べます。

一つは、低年金を防止して、ふさわしい社会保障を受けられるようにするということ。

二つ目に、「年収の壁」などが、個人の働き方や雇用の選択をゆがめないということに加え、企業の目線でいえば、自由で公平な企業間競争をゆがめないということです。事業主負担を負っている企業にとって、そうでない企業と競争しなければならないというのは公平ではありません。こういった面で中立的な社会保障制度にしていくという点です。

そして三つ目、企業が負う社会保障費用を適正に価格転嫁できるようにして、無理なく負担を共有していける社会経済システムをつくるということです。少子化が進んだ社会にとって、働き手は貴重です。企業は、賃上げを行うと同時に勤労者の社会保険料を適正に負担し、それを価格に転嫁するという経済循環を繰り返していくことが大切です。皆さんには、安定した社会保障制度の実現へ向けて、長期的な視点で考えてみていただきたいと思います。

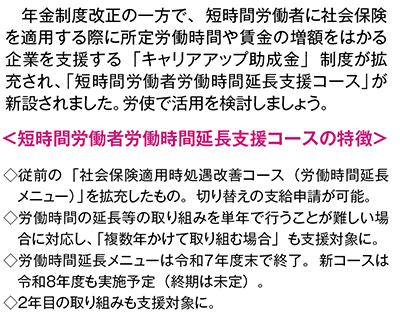

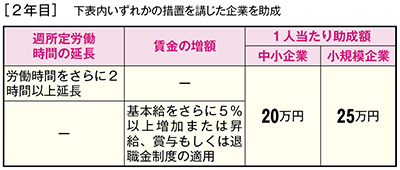

※助成額は、大企業の場合は中小企業の3/4の額

※セミナーの資料等はUAゼンセンメンバーズをご覧ください