UAゼンセン政策サポートセンターでは、組合員を取り巻くさまざまな課題をテーマに設定し、各種セミナーを適宜開催しています。今号では、「多様性が生む新たな価値~ニューロダイバーシティの推進と実践~」と「男女間賃金格差の改善へ向けて~『構造図』を活用した総合的取り組み」の両セミナーの内容を紹介します。

“ニューロダイバーシティ”の推進へ

経済産業省経済社会政策室 村山 恵子 室長補佐

武田薬品工業 JPBU医療政策・ペイシェントアクセス統括部

清水 聡 患者・疾患啓発ヘッド

現在、多様な人材を採用し、個々人が能力を最大限に発揮できる機会を提供することをつうじて、企業価値の向上を目ざす「ダイバーシティ経営」が注目されています。ダイバーシティ経営の実現には、多様な人材を揃えるだけでなく、全員が職場で尊重され、所属する組織に貢献できる「包摂(インクルージョン)」の状態を整備することが必要です。

「ニューロダイバーシティ」とは、自閉症や発達障がいなど、脳や神経(ニューロ)に由来する個人の特性について、「神経多様性」と捉え、相互に尊重し、社会のなかで生かしていくという考え方です。現在、障がい者雇用の推進に次ぐ労働力不足解消の新たな切り口として、この考え方にもとづく取り組みが進められています。

現在、わが国では、約64万2000名が障がい者雇用として働いています。雇用者数は20年連続で過去最高を更新しており、障がい者雇用は着実に進展しています。また、2023年度以降、障がい者雇用における法定雇用率は段階的に引き上げられることが決まっています。

具体的にニューロダイバーシティを推進するにあたっては、当事者の特性に合った環境整備が重要となります。例えば、パーテーションや個室の設置、リモートワークの推進、専門家への相談体制の整備など、当事者に対する配慮がこれに当たります。

労使で個々人の特性に応じた環境整備を進め、多様な人材が活躍できる職場を構築することが、ニューロダイバーシティ実現のカギとなります。

発達障がい者との相互理解へ向けて 武田薬品工業の事例に学ぶ

武田薬品工業(武田薬品労働組合はUAゼンセンの加盟組合)は、約80の国・地域に拠点を有する製薬企業です。約5万名の従業員全体のうち、日本国籍を有する者は12%であり、国籍だけに注目しても多様な人材が働いています。

このような環境のなかで、「ニューロダイバーシティ」の考え方には、身体障がいや知的障がいを有する方々の雇用とは異なり、これまでの枠組みに入っていなかった「発達障がい者との相互理解」のヒントがあると考えています。

実際に、発達障がい者に見られる「特性」は、強弱こそあるものの、障がいの有無に関わらず、すべての人々に備わっているものです。本来、発達障がいの有無を分ける明確な境界線はありません。職場内に各当事者の特性が点在しており、バリエーションは無数にあります。

武田薬品工業では、発達障がいを持つ学生と従業員が相互に学べるプログラムとして「体験プログラム」を開催しました。本プログラムは、報告・連絡・相談の実践や仕事の優先順位のつけ方、チームでの意思決定などに注目した内容となっています。

また、本社所在地の東京・日本橋を起点に、「日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト」を発足。賛同する16の企業・団体と連携し、当事者の特性を理解するための体験研修や先進事例の共有、ワークショップなど、「学び」と「発信」の取り組みを行っています。こうしたなかで、大切なことは「失敗しても挑戦し続けること」だと実感しました。引き続き、手探りでニューロダイバーシティを推進していきたいと思います。

男女間賃金格差の改善へ「構造図」で可視化

三菱UFJリサーチ&コンサルティング 矢島 洋子 主席研究員

連合総合生活開発研究所 中村 天江 主幹研究員

UAゼンセン政策サポートセンターは2024年10月、三菱UFJリサーチ&コンサルティングとの共同研究により、調査報告書「流通小売業における男女賃金差異に関する経年比較分析」を発行しました。

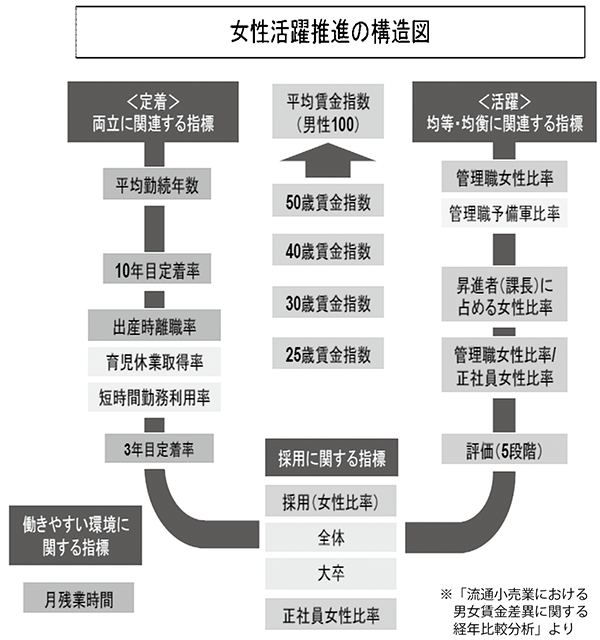

今回、「ポジティブ・アクション見える化事業にもとづく調査」(流通部門・2013年)と「女性の活躍・定着に関する実態調査」(多様性協働局・2022年)を活用し、女性活躍推進の「構造図(別項)」をもとに調査研究しました。これは、中央で平均賃金の男女差異を明らかとし、その原因を「採用(下)」「定着(左)」「活躍(右)」の3点から経年で分析するものです。具体的な業種ごとに「構造図」で分析をしていきます。

【百貨店業界】2013~2022年にかけて、平均賃金の男女差は改善していますが、他業種と比べると依然として大きな差があります。とくに、40歳以降で顕著な差があり、管理職登用段階で差が生じていると考えられます。育児休業の取得率も高いですが、10年目の定着率が低下傾向にあります。これは両立支援策が進む一方で、賃金カーブに差があり、これが男女間格差の一因となっていると考えられます。

【ドラッグ関連業界】百貨店業界と共通して女性採用比率は高いです。一方、管理職比率は低いものの、平均賃金の差は少ないです。これは、薬剤師などの専門職が多く、非正社員の時給が高いためです。育児休業後に短時間勤務で復帰する比率も高いです。管理職比率を上げるためには、正社員登用を進める必要があります。

男女間賃金格差の是正へ向けて、「構造図」を自業種・自組織に当てはめ、必要な対応を労使で検討することが重要です。

「構造図」を活用し、賃金格差をなくそう 労働組合の視点で考える

今回作成された「構造図」は労働組合にとって画期的なツールと言えます。この「構造図」には、女性活躍推進法の行動計画に含まれるすべての項目が網羅され、複数の時点での変化や他の企業との比較が可能です。これにより、自組織の実態を把握し、改善のポイントを明確にできます。

使用者が賃金に対する考え方を変化させていくなかで、労働組合も「賃金のあるべき姿」を明らかにする必要があります。例えば、雇用形態や性別による賃金格差の是正は労働組合の重要な役割の一つです。「構造図」は、賃金格差の背景にある課題を発見するのに有効です。

労働組合が数字やデータの形で自組織の実態を可視化することは、組合員と労働組合、労働組合と人事担当者、労働組合と使用者などの関係強化につながります。

女性活躍推進の観点から、賃金や人事制度の改善を推進することに加え、労働組合内では今後より一層、女性役員の比率を増やすことが求められています。女性が意思決定の場に携わり、労使交渉や労使協議の責任者として活躍するためには、心理的な無意識の偏見を排し、キャリアパスの提供や人材育成が必要となります。 データや数字の活用は、より良い職場や労働組合、労使関係の基礎となるでしょう。